图像扩增概述

数据扩增

基本原则

- 扩增后的标签保持不变/相应修改标签

- 扩增需要基于先验知识。针对不同任务和场景,数据扩增的策略不同。

- 不引入无关的数据

|

|

|---|---|

|

|

|

|

GUI 测试脚本录制与回放:

移动平台的碎片化问题:平台多样、操作系统版本、品牌、型号、屏幕尺寸分辨率……

题型:填空题、不定项选择、判断题、两道简答题

- 云计算概念

- 发展现状:概念普及度、云产品丰富度、云应用广泛性、市场规模等

- 相对传统分布式集群、个人持有计算资源有何优势:降低计算成本、提高资源利用率

- 和大数据、人工智能、物联网、互联网+等技术的关系?:提供算力、存储和网络资源

- 面临的挑战——也是持续优化和发展的推动力

- 开源之于云计算

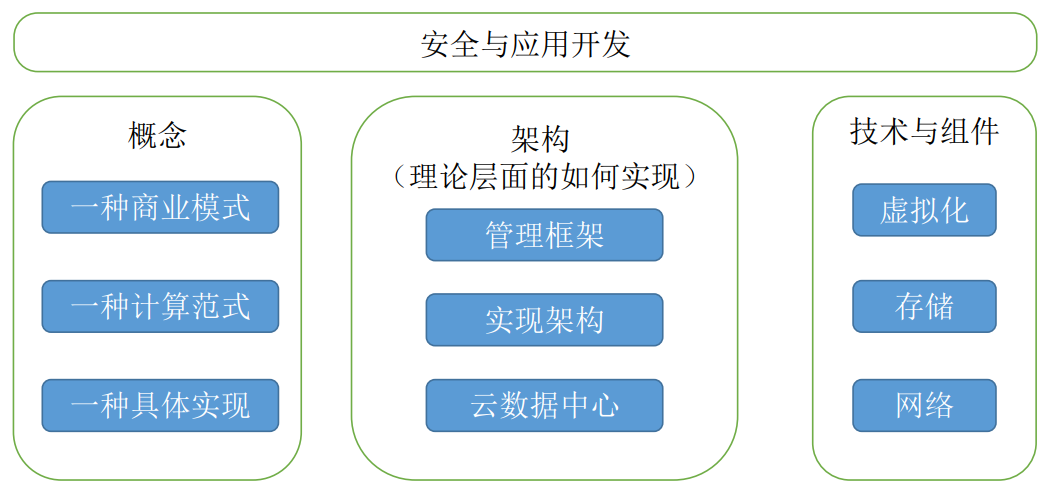

- 云计算架构

- 极致的面向服务的计算架构:一切资源以服务的形式对外开放

- 概念架构:二维视角(前端+后端,关注“云”功能)

- 逻辑架构:“云体+云栈”(技术体系结构,关注如何实现“云”)

- 物理架构:云数据中心(建筑、设备、网络、能耗、安全)+云操作系统(如 OpenStack, CloudStack,Eucalyptus 等)

- 云数据中心:网络拓扑,绿色节能技术,自动化与容灾备份技术

- 虚拟化技术:虚拟化层次,云数据中心的虚拟化,虚拟机迁移策略

- 云操作系统:OpenStack 及其各组件

云计算是一种商业模式、一种计算范式、一种具体实现方式。计算、存储、网络和安全是云计算的四个关键技术。在很多应用场景下,云计算解决了其他方式无法解决的实际的应用需求。

出发点:提升 UNIX 操作系统的可靠性

技术构想:

考察内容:基本概念、基本原理、设计应用技术

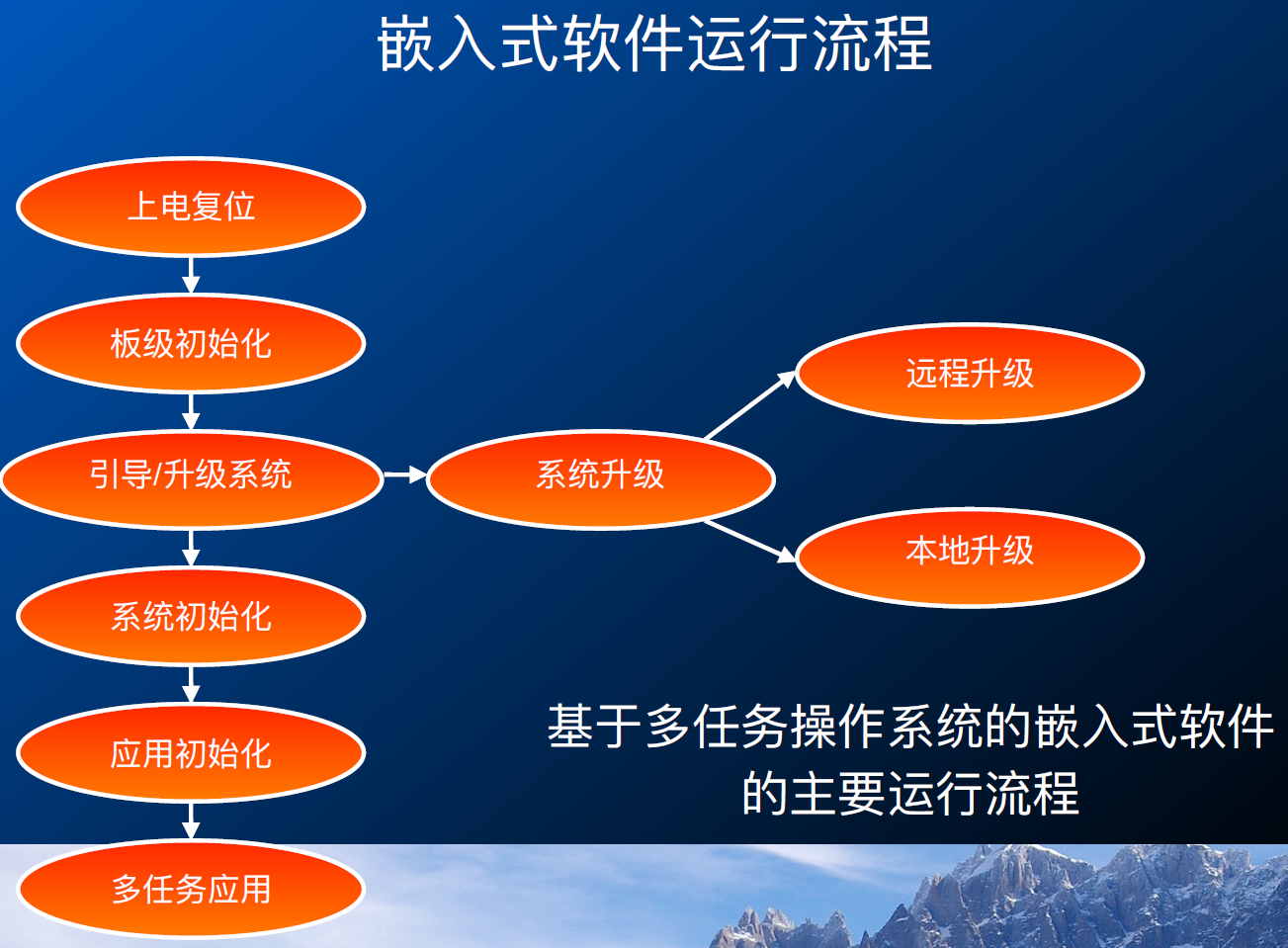

Devices used to control, monitor, or assist the operation of equipment, machinery or plants.

嵌入式系统是用于控制、监视或者辅助操作机器和设备的装置。

本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。

众包:利用群体力量来完成传统方法中成本高昂或耗时的大规模任务,是 Howe Jeff 于 2006 年在美国《连线》杂志上首次提出的一种商业模式。