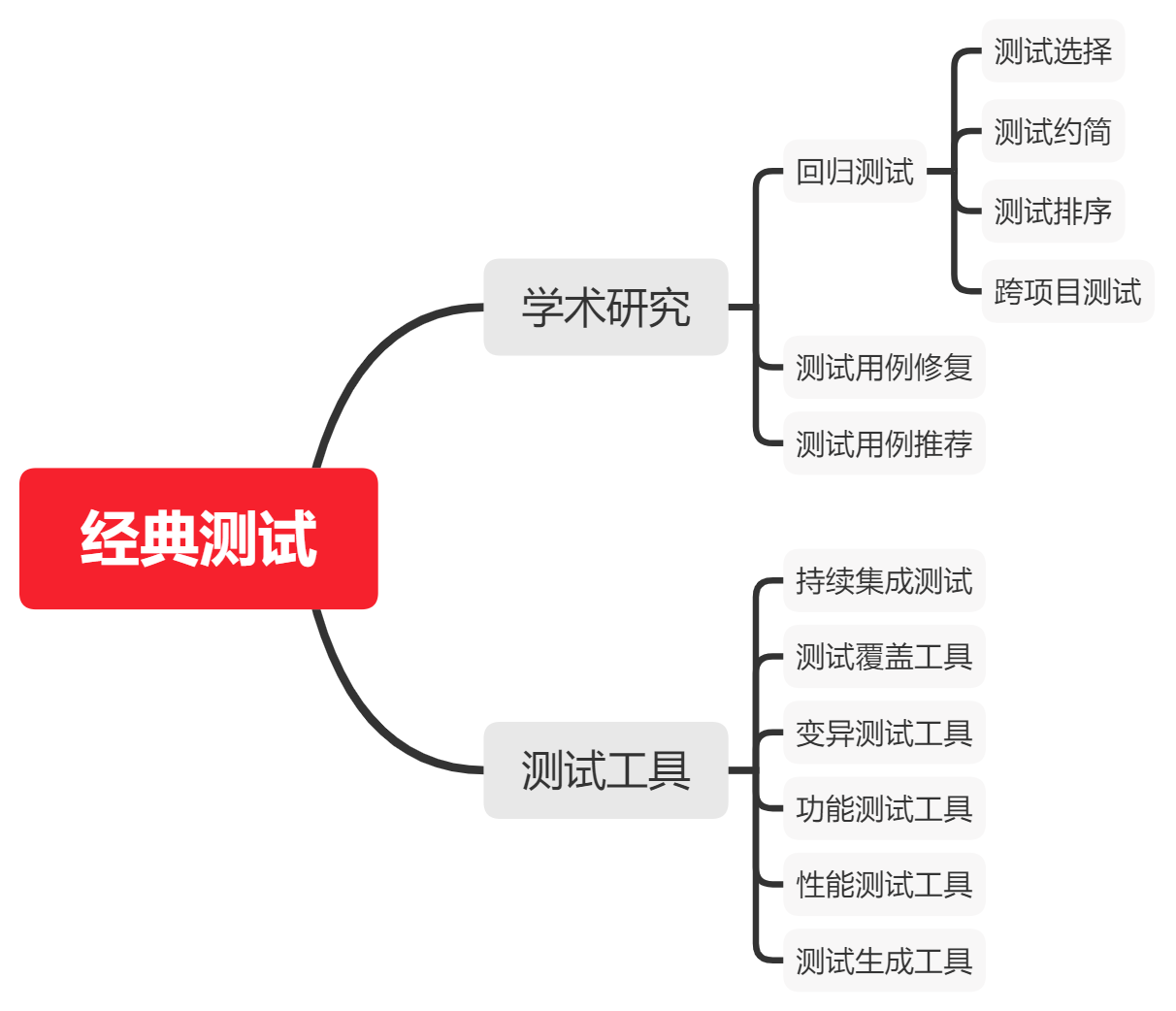

回归测试

测试用例优先级(Test Case Prioritization,TCP)

定义:通过设定特定优先级准则(执行时间,代码覆盖等),对测试用例进行优先级排序以优化其执行次序,旨在最大化优先级目标,例如最大化测试用例集的早期缺陷检测速率。

测试用例选择(Test Case Selection,TCS)

定义:旨在从已有测试用例集中选择出所有可检测代码修改的测试用例。

定义:通过设定特定优先级准则(执行时间,代码覆盖等),对测试用例进行优先级排序以优化其执行次序,旨在最大化优先级目标,例如最大化测试用例集的早期缺陷检测速率。

定义:旨在从已有测试用例集中选择出所有可检测代码修改的测试用例。

|

|

|

|---|

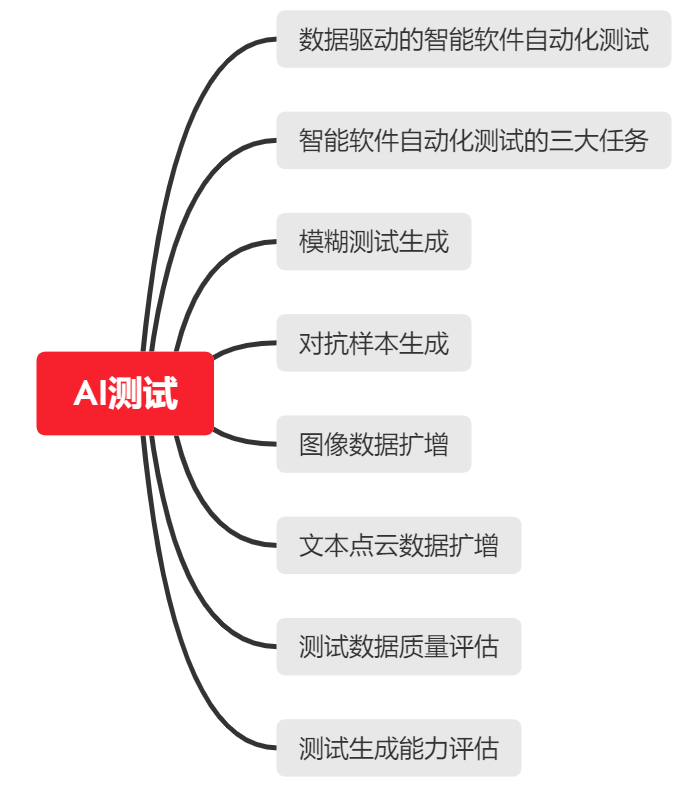

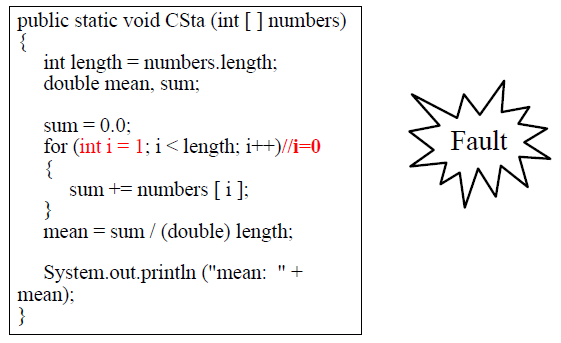

两个测试人员关心的问题:

变异测试的产生:

本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。

本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。

本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。

μC/OS-II 是一个可移植的、可固化的、可扩展的、抢占式的、实时确定性的多任务内核,适用于微处理器、微控制器和 DSP。

开源代码用来学习是可以的,但是如果要商用,则需要获取到开源代码所有者的商业许可。

集中式计算:完全依赖一台大型的中心计算机的处理能力,即主机,与其相连的终端设备具有各不相同、非常低的计算能力。实际上大多数终端完全不具有处理能力,仅作为输入输出设备使用。

分布式计算:多个通过网络互联的计算机都具有一定的计算能力,他们相互之间传递数据,实现信息 共享,协作共同完成一个处理任务。

中国科学院:分布式计算就是在两个或多个软件互相共享信息,这些软件既可以在同一台计算机上,也可以在通过网络连接起来的多台计算机上运行

优势:稀有资源实现共享;在多台计算机上平衡计算负载;将程序放在最适合它的计算机上运行。

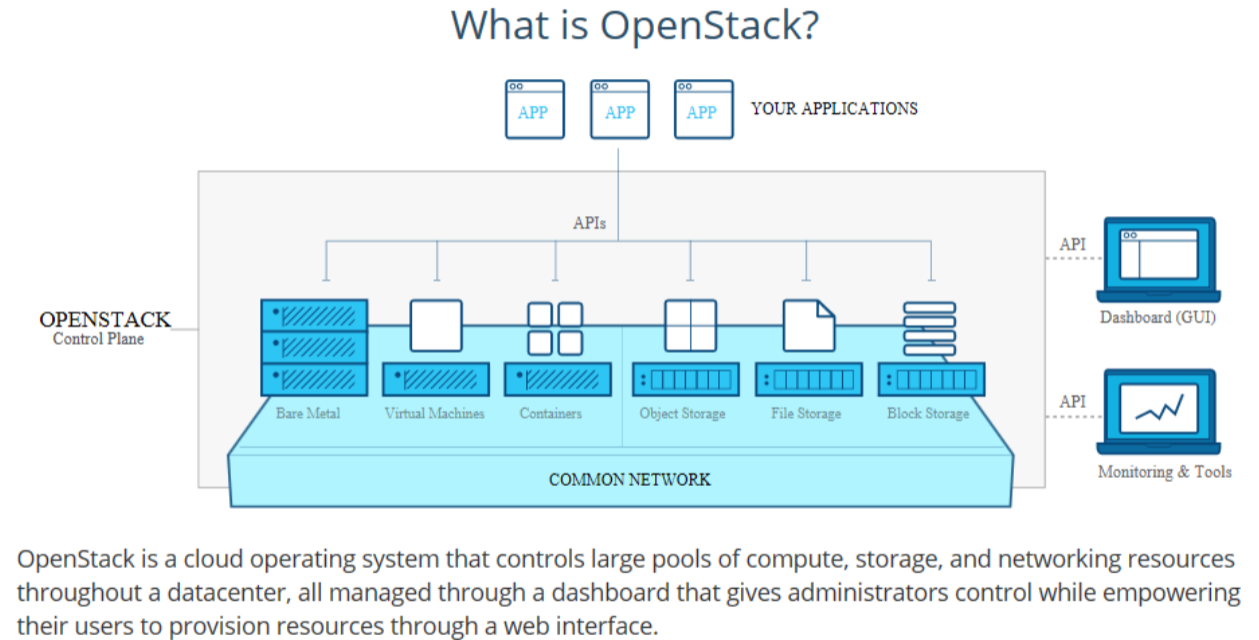

OpenStack 是开源云计算平台(云操作系统),可控制整个数据中心的大型计算,存储和网络资源池。

管理员能够通过 Web 界面、命令行或 API 接口控制、配置资源;用户可以通过 Web 界面使用资源。

虚拟化是云计算的核心技术,但不是其专用技术。

本质:虚拟化的本质就是通过添加一个虚拟化层将原先的物理设备进行逻辑化,转化成一个文件夹或文件,实现软硬件的解耦。

20 世纪 60 年代,IBM 公司推出虚拟化技术,主要用于当时的 IBM 大型机的服务器虚拟化。

云计算中服务器的虚拟化:核心思想是利用软件或固件管理程序构成虚拟化层,把物理资源映射为虚拟资源。在虚拟资源上可以安装和部署多个虚拟机,实现多用户共享物理资源。