本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。

嵌入式系统硬件

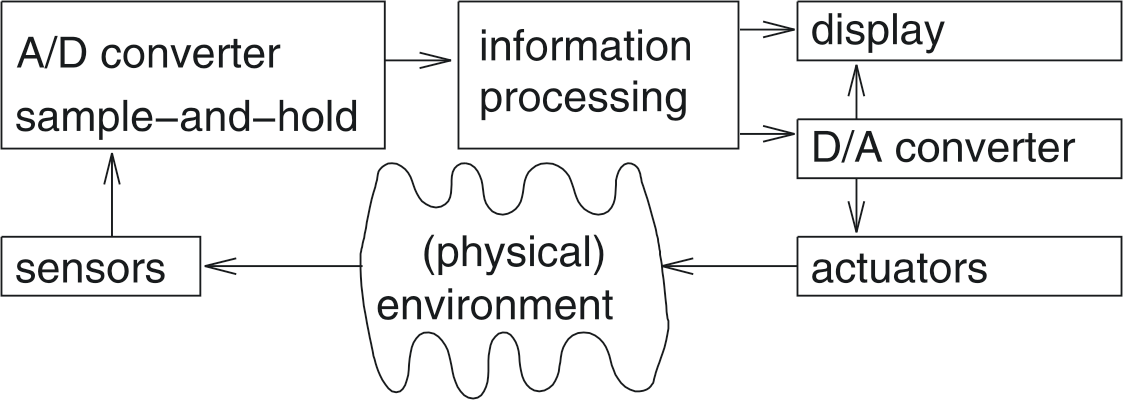

- 嵌入式系统硬件经常在循环中使用(“循环中的硬件”):网络物理系统

本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。

本文主要内容来自 SpriCoder的博客,更换了更清晰的图片并对原文的疏漏做了补充和修正。

一家企业如何同它的客户群体达成沟通并建立联系,以向对方传递自身的价值主张。

从组成成分的角度看软件(“写的对”):

从问题求解的角度看软件(“写对的”):作为一种复杂的信息制品,软件是对客观事物的深度抽象与建模,且同时包含了对复杂客观世界的问题空间与解空间的具体描述。

答:是的。

答:把社会组织成这样:使社会的每一个成员都能完全自由地发展和发挥他的全部才能和力量,并且不会因此而危及这个社会的基本条件。

答:共产主义是关于无产阶级解放的条件的学说。

答:无产阶级是完全靠出卖自己的劳动而不是靠某一种资本的利润来获得生活资料的社会阶级。这一阶级的祸福、存亡和整个生存,都取决于对劳动的需求,即取决于生意的好坏,取决于不受限制的竞争的波动。一句话,无产阶级或无产者阶级是 19 世纪的劳动阶级。